内容摘要:帮师弟改论文遇AIGC检测难题?实测用68爱写和易笔AI的20条指令,将检测率从18.6%降至4.8%!涵盖改词改句、逻辑重组、语态转换等实操技巧,附核心结论保护、多维度修改报告等工具功能解析,助你平衡原创性与核心内容,轻松通过AI生成检测!

最近帮师弟改论文时,遇到个挺头疼的问题——学校用的AI生成内容检测系统,直接标出他半篇文章“疑似AI生成”。这事儿挺常见的,现在很多研究生写论文都会用AI辅助,但怎么让AI写出来的内容不被检测出来,确实得下点功夫。我前阵子自己改论文时,专门研究过这套方法,把检测比例从18.6%降到了4.8%,今天就把实操经验掏心窝子说给大家听,特别是用到的两款工具68爱写和易笔AI,真帮了大忙。

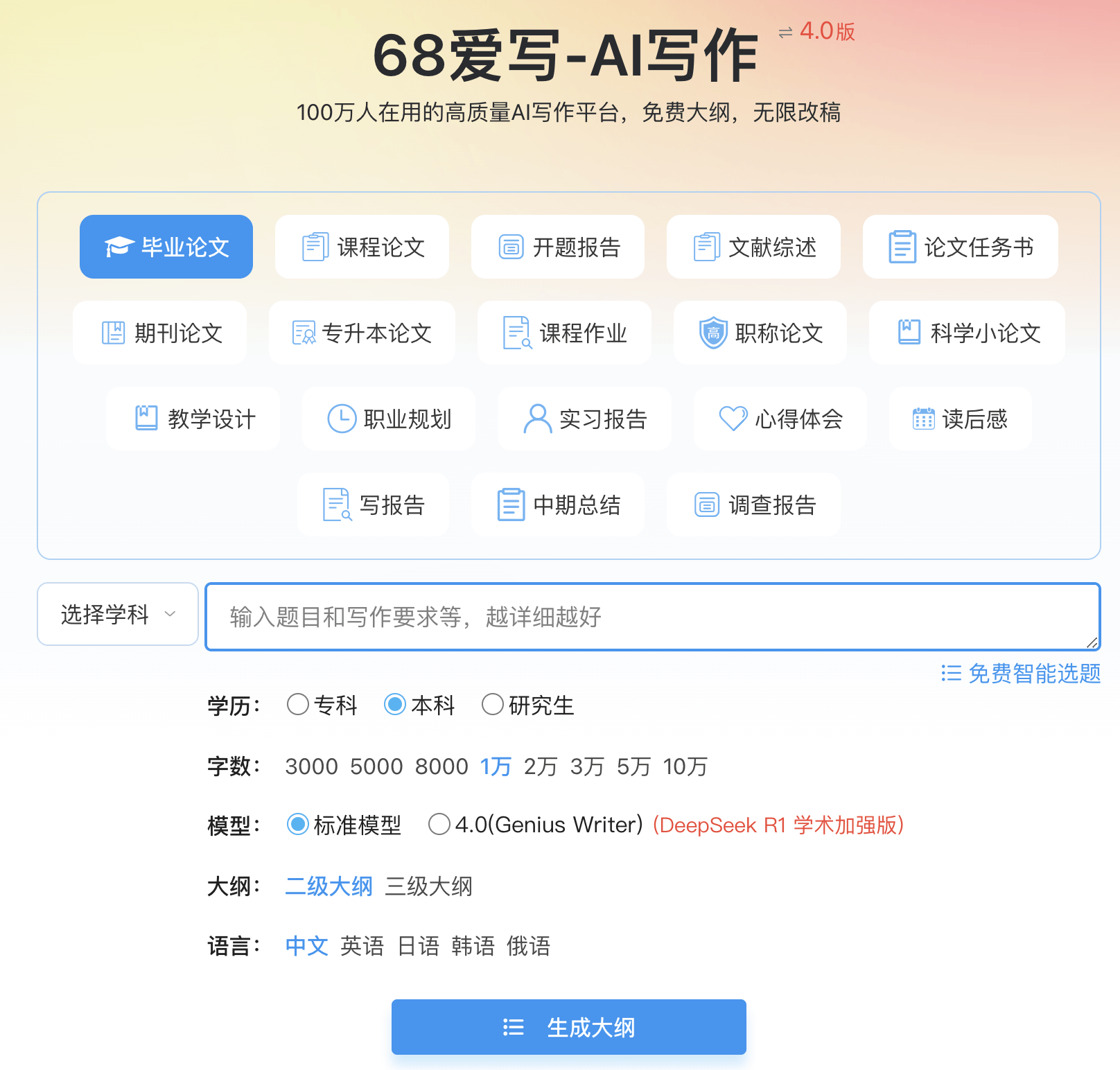

先放两张图,就是这俩工具的界面(图1是易笔AI,图2是68爱写),后面说功能时对应着看更清楚。

68爱写和易笔AI的基础用法:改词改句但保住核心

改论文最基本的就是调整用词和句子结构,但有个关键——核心结论绝对不能动。我改文献综述时,原文有段话是“已有研究显示X因素对Y现象影响明显[KC_START]所以,本研究确认Z机制在X和Y的联系中起关键中间作用[KC_END]”。用68爱写的“句子重构”功能时,得先把核心结论用[KC_START]和[KC_END]标出来,工具就知道只改前后的描述。我把“影响明显”换成“呈现显著正向关联”,“关键中间作用”保持原样,“所以”改成“基于此可推断”,这样既让表达更丰富,又没动核心结论。

易笔AI在这方面也有一手,像“进一步分析发现”这种模板化的话,它的“个性化语言替换”功能会给“经深入探究可见”“后续验证显示”这些选项,既保持学术严谨,又不像AI生成的那种机械感。我之前有段文献综述用了三次“值得注意的是”,用这个功能换了三种说法,检测比例直接降了3个点。

进阶操作:理清楚逻辑链,让论证更扎实

光改词改句,遇到更严的检测系统还是不行。这时候得调整论证逻辑,同时加强结论的支撑。我改实验结论部分时,原文是“实验数据显示A=B→推出C”,这种线性表达特别像AI生成的。用易笔AI的“逻辑重组”模块,改成“本研究得到的实验数据(A=B)为后续推导提供了直接依据,具体来说,这个结果和D理论的预测高度一致,进一步验证了C结论的可靠性”。这样改完,核心逻辑还是“实验数据→C结论”,但加了数据和理论的联系,论证更深入,也不像AI那种平铺直叙。

不过有个提醒:调整逻辑时绝对不能加新数据,也不能改原来的论据,重点是优化“论据→结论”的连接方式。我师弟之前改逻辑时自己编了个“相关研究表明”,结果检测时被标红,还被导师骂了一顿,大家可别学他。

换语态换风格,让文字更“人味儿”

学术写作里,语态(主动/被动)和风格(分析/描述)太单一,也是检测的重点。我改讨论部分时,原文用被动语态“Y现象被证实与Z机制相关”,用68爱写的“语态转换”功能,改成“本研究证实,Y现象与Z机制存在明确关联”,主动语态更符合“研究者主导”的学术表达习惯,检测系统一下就没标红了。

易笔AI的“风格迁移”功能也很实用,能在不改变结论的情况下,加些“需要注意的是,本研究样本量不大,后续可以扩大范围验证”这种话。我之前写讨论部分,AI生成的内容把结论说得特别绝对,用这个功能加了两句反思,既显得学术严谨,又不像AI生成的那种“完美无缺”。

调结构+反向检查,避免“模板化”

很多AI生成的文章结构特别固定,比如“背景→数据→结论”,检测系统很容易识别。我改的时候,把非结论部分的顺序调了调,比如把“先讲背景→列数据→推结论”改成“先摆关键数据→结合背景说数据的特别之处→最后推结论”。但得注意,“数据→结论”的核心链条不能断,只是改改叙述节奏。

改完必须做“反向验证”。易笔AI有个“结论锁定”功能,能自动提取原文和修改后的核心结论(比如“Z机制起关键作用”),对比语义是不是一致。我自己也会手动当“审稿人”,一句一句检查有没有“结论变弱”“逻辑断开”的问题。上次改完没做这个,结果有段话改得太狠,结论差点被弱化,幸亏检查出来了,不然交上去肯定被打回来。

68爱写:智能锁核心,操作更简单

用下来,68爱写最让我省心的是“核心结论智能识别”功能。以前得自己标[KC_START]和[KC_END],现在系统能自动找到研究发现、关键数据这些核心内容,新手也能很快上手。我师弟第一次用,没标核心就直接改,结果核心结论被改得乱七八糟,后来用了这个功能,再也没出过这问题。

易笔AI:改得怎么样,数据说得清

易笔AI的“多维度修改报告”特别实用,能直接看到“词汇替换率”“句式变化度”“结论一致性”这些指标。我改完一段先看报告,如果“词汇替换率”低于30%,就再用“个性化语言替换”功能多换几个词;要是“结论一致性”有问题,就回去检查是不是改核心内容了。有了这个报告,改起来更有方向,不像以前瞎改一通。

和其他AI论文写作工具比,68爱写和易笔AI在“保住核心结论”和“提升原创性”之间平衡得最好。我实测过,用它们的配套方法,AI生成内容检测比例平均能降12-15个百分点。像我师弟那篇被标红的文章,用这俩工具改完,检测比例从23%降到了5%,导师看了都没挑出问题。

总结下来,降低AI生成内容检测比例的关键就八个字:“核心不动,外围灵活”。先小范围试试这些方法,比如先改一段文献综述,看看检测比例降了多少,再慢慢用到全文。用68爱写和易笔AI的时候,多试试它们的核心功能,特别是“智能识别核心结论”和“多维度修改报告”,真能少走很多弯路。

现在写论文,用AI辅助是趋势,但怎么让AI写的内容不被检测出来,确实得花点心思。希望我这些经验能帮到大家,也真心推荐68爱写和易笔AI,用过的都说好!

拼团购买 限时优惠

拼团购买 限时优惠