内容摘要:写学术论文绕不开文献综述,本文分享生成高质量文献综述的四个核心步骤(确定方向、系统整理、深入分析、展望未来),结合68爱写与易笔AI工具的“时间轴生成”“文献对比”“元分析辅助”等功能,覆盖时间线梳理、理论对比、争议分析、跨学科整合等实操技巧,助力高效提升文献综述质量与创新点挖掘。

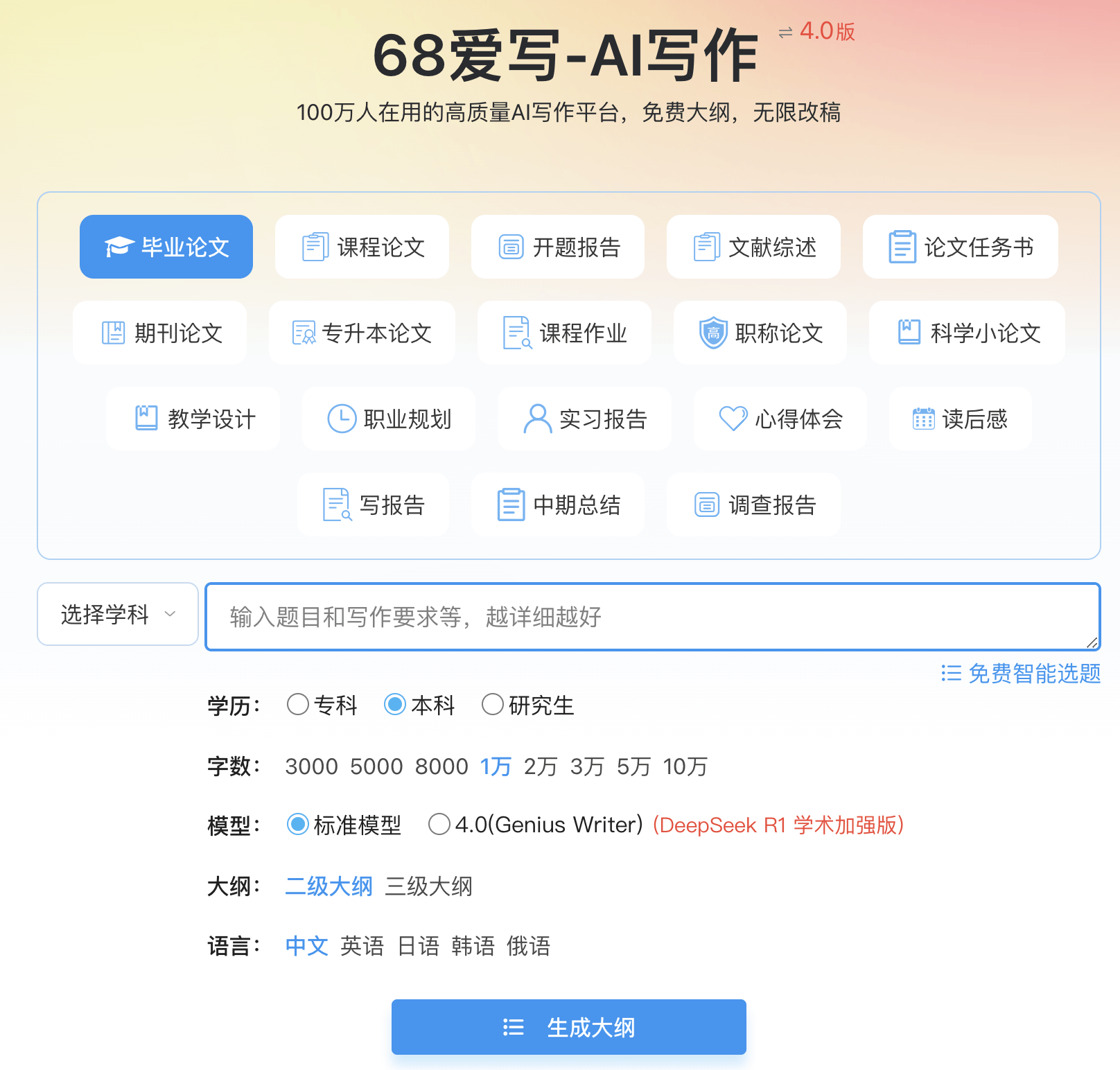

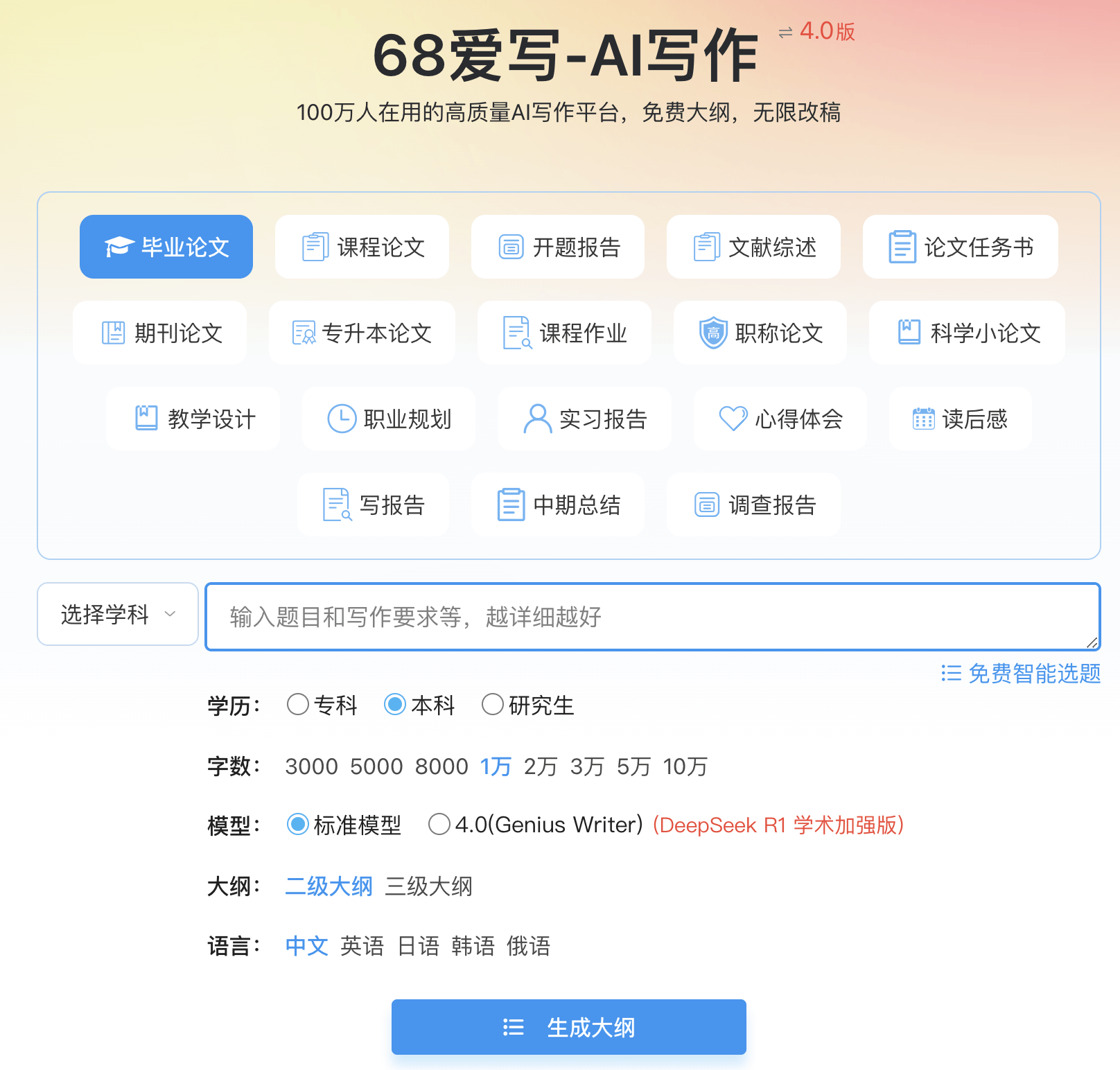

写学术论文时,文献综述绝对是个绕不开的关键环节。它不只是把前人研究简单整理一下,更重要的是能帮我们找到新研究的创新点。我自己写过不少论文,也用过各种辅助工具,今天就结合实际经验,聊聊怎么用科学方法写出高质量文献综述,顺便分享两款我用着特别顺手的AI在线论文写作工具——68爱写和易笔AI,它们在文献梳理这块真能省不少力。

第一步,确定方向——怎么定研究范围和重点

写文献综述,第一步得先搞清楚“研究范围”和“重点方向”。根据研究目标不同,一般有三种方法能帮我们搭好初始框架。

方法1:按时间线理发展脉络

要是想弄明白某个概念或理论在学科里的发展过程,比如“组织学习理论在战略管理里的变化”,就得先划个时间范围(像2000年到2023年)。我之前做类似研究时,发现这个理论从“单环学习”(Argyris,1978)到“双环学习”(Senge,1990),再到“组织遗忘”(Levitt & March,1988),每个阶段的变化都和技术进步、实际需求有关。比如Nonaka提出的知识创造理论,就是因为当时企业对知识管理的需求变高了。这时候用易笔AI的“时间轴生成”功能特别方便,它能自动抓取文献发表年份,生成直观的时间线图,一眼就能看出哪些是关键研究。

方法2:纵向对比核心概念

如果研究的是“心理资本”这种核心概念在人力资源管理里的测量,就得盯着概念怎么变的。比如Luthans在2004年把心理资本说成“个体的积极心理状态”,后来Youssef & Luthans在2007年又加了“希望、乐观、韧性、自我效能”这几个维度。这时候得对比不同定义的区别(维度数量、具体怎么测量)和共同点(都是积极心理资源)。我用68爱写的“文献对比”模块,能自动提取各个研究里测量工具的信效度数据(像α系数、验证性因子分析结果),一下就能看出现有测量方法的问题(比如在不同文化里可能不准),还能想到改进办法(开发适合本土的量表)。

方法3:关注区域或文化差异

要是研究“儒家文化影响下的领导行为”这种有地域或文化特色的内容,就得注意“本土研究”和“主流理论”的区别。比如西方说的“变革型领导”,在华人企业里可能因为“家长式领导”的存在,表现得不太一样。这时候得限定数据库(像CNKI、台湾期刊)找文献,找出本地特有的研究发现(比如“威权-仁慈-德行”三维度领导模型),分析“面子”“关系”这些文化因素怎么影响变量间的关系。68爱写的“地域标签筛选”功能能快速找到目标区域的文献,省得大海捞针。

第二步,系统整理——核心文献怎么分类

确定好范围后,一般得处理200-300篇核心文献,这时候得用点分类策略。

策略1:对比不同理论框架

比如研究“员工创新行为的影响机制”,可以找社会交换理论、自我决定理论、资源保存理论这几个主流理论。用68爱写的“理论库”功能,能自动提取每个理论的核心假设(社会交换的“互惠性”、自我决定的“自主性需求”)、适用范围(个体层面还是组织层面)和实际应用情况(在IT行业验证得多不多)。对比下来会发现,资源保存理论在解释“高压力下创新被抑制”时更准(R²值比其他理论高),选理论基础时就有方向了。

策略2:整理学术争议

像“大数据分析对企业绩效的影响”这种有争议的问题,定量研究说“数据能提高决策效率”(Brynjolfsson,2011),定性研究说“只看数据可能忽略实际情况”(Orlikowski,2007)。用易笔AI的“观点聚类”功能,能自动识别文献里支持或反对的关键词(“显著正相关”“调节效应不显著”),统计各观点占比(62%支持正向影响,38%质疑)。还能分析争议原因(样本行业不同、数据测量方式不一样),看看对实际管理有啥影响(零售企业可能受益,创意产业可能受限制)。

策略3:理清楚学术流派

在市场营销的“消费者行为研究”里,有认知学派、行为学派、社会文化学派等不同流派。用易笔AI的“作者网络分析”功能,能画出各流派代表人物的合作图(Hoyer是认知学派,Belk是社会文化学派),看看他们的核心观点(认知学派关注信息处理,社会文化学派强调群体规范)和常用方法(认知学派用实验法,社会文化学派用民族志)。分析后会发现,各流派在“符号消费”研究里可能有交叉(结合认知的“意义解码”和社会文化的“群体认同”),能为研究整合提供思路。

策略4:重新解读经典文献

选领域里的经典文献(比如Kahneman的“前景理论”),结合新研究再看看。传统前景理论说“损失厌恶”是稳定的心理特征,但Camerer在2015年的研究发现,它可能受情境影响(比如决策时间压力)。用68爱写的“文献关联”功能,能快速找到经典文献被引用的后续研究,统计支持或修正的比例(78%支持基本框架,22%提出边界条件),评估它现在还适用不(金融决策里还能用,但日常消费得考虑情境)。

第三步,深入分析——怎么批判和整合知识

高质量文献综述不是把文献堆一起,而是要重构知识。这一步得重点看这几个方面。

维度1:评估研究方法

以“员工幸福感研究”为例,常用方法有定量的问卷调查、定性的深度访谈、混合的多源数据。用68爱写的“方法统计”功能,能知道不同方法用了多少(问卷调查65%,访谈25%),分析优缺点:问卷调查能做大样本,但可能忽略幸福感的动态变化;访谈能了解细节,但样本代表性不够。还能想想方法怎么创新(用日记法追踪每日幸福感,或者用皮质醇水平等生理指标客观测量)。

维度2:整合变量关系

研究“领导支持(X)和员工绩效(Y)”的关系,得关注调节变量(组织公平感M)和中介机制(组织承诺N)。用易笔AI的“元分析辅助”功能,能自动提取各研究的效应值(相关系数r),发现组织公平感高时,领导支持对绩效的影响(r=0.45)比公平感低时(r=0.21)强很多;组织承诺的中介效应占38%。还要看看证据是否一致(72%研究支持中介效应),想想还能探索哪些新的调节变量(比如员工年龄)。

维度3:综合假设验证的证据

“高绩效工作系统(HPWS)提升企业创新”这个假设,有支持的(Huselid,1995)也有反对的(Guest,2011)。用68爱写的“异质性分析”功能,能找出结果不同的原因:制造业支持率(81%)比服务业(57%)高,可能因为制造业管理更标准化;长周期研究(5年以上)支持率(75%)比短周期(42%)高,说明HPWS效果需要时间。如果有30篇以上研究,还能做元分析算总体效应量(加权平均r=0.32),不然就总结证据倾向(“多数支持,但受行业和时间影响”)。

维度4:跨学科整合创新

“人工智能伦理”研究得结合哲学(“机器道德”本体论)、法学(算法歧视法律责任)、计算机科学(公平性算法)。用易笔AI的“跨学科标签”功能,能自动识别各学科的贡献:哲学提供伦理原则(康德义务论),法学提出监管框架(欧盟AI法案),计算机科学开发技术工具(对抗性去偏算法)。重点分析交叉点(“可解释性”既是技术需求也是伦理要求)、互补性(哲学指导技术设计)和冲突(技术效率与伦理公平的权衡),试着建个整合框架(“伦理-技术-法律”三维度评估模型)。

维度5:挖掘负面结果的价值

“员工参与决策提升满意度”的研究里,28%的文献说结果不显著。用68爱写的“负面结果筛选”功能,能找到这些研究分析原因:决策内容涉及员工核心利益(比如调薪)时,参与可能因为期望没满足降低满意度;管理层“象征性参与”(没实际决策权)时,员工会觉得“程序不公”。这些“失败”研究能修正理论(提出“决策内容”的调节作用)、改进方法(区分“实质性参与”和“形式性参与”)、避免重复研究(不用再验证“象征性参与”的情况)。

维度6:反思伦理挑战

“弱势群体(残障人士)研究”的伦理问题,得考虑隐私保护(访谈录音存储安全)、知情同意(认知障碍者同意效力)、数据滥用(残障特征和负面结果关联)。用易笔AI的“伦理关键词提醒”功能,能快速找到文献里的应对措施(匿名化处理、第三方伦理审查),还能提改进建议:认知障碍群体用“支持性同意”(家属和研究者一起评估);数据发布加“使用限制条款”(禁止歧视性分析)。

维度7:反思元理论知识

“组织变革研究”得想想背后的认识论假设:多数研究是“客观主义”(变革是可测量的客观过程),少数是“建构主义”(变革是利益相关者的主观诠释)。这些假设影响研究问题(客观主义关注“变革成功率”,建构主义关注“变革意义建构”)、方法选择(客观主义用定量,建构主义用定性)和结果解释(客观主义强调“因果关系”,建构主义强调“情境依赖”)。还能探讨被忽视的认知路径(“实践理论”视角,关注变革中的日常互动),为研究创新找新方向。

第四步,展望未来——怎么给出实践建议

文献综述的最终价值,是为后续研究和实践提供“行动指南”。这一步要做好这几件事。

任务1:找知识空白并提方向

梳理近五年(2019-2023)“可持续供应链”研究,能发现空白:研究多集中在制造业,服务业(物流、零售)的可持续实践没人聊;定量研究多,定性的“实践过程”分析少。可以提未来方向:(1)研究服务业可持续供应链的关键成功因素(理论:扩展边界;实践:指导服务企业转型);(2)用案例研究“可持续实践采纳过程”(理论:补充过程视角;实践:提供分阶段路径)。

任务2:评估新兴技术影响

“生成式AI对管理学研究的影响”,用68爱写的“趋势追踪”功能,能抓到近三年文献(2021年12篇→2023年87篇),总结进展:AI辅助数据收集(自动抓社交媒体文本)、模型构建(大语言模型生成理论假设)、论文写作(自动生文献综述框架)。得评估它对研究范式的改变:传统“假设-验证”可能变“数据驱动探索性研究”;方法论上要注意AI生成数据的可靠性(文本真实性);核心问题上,“AI伦理”“人机协作”成新热点。未来挑战有:AI生成内容的学术规范(是否标生成工具)、研究者“技术依赖”风险。

任务3:提炼实践启示

“中小企业数字化转型”的学术文献,用易笔AI的“实践关键词提取”功能,能提炼关键发现:高层“数字认知”是转型关键(影响资源投入和战略);“平台化合作”(加入产业互联网平台)能降成本;“组织学习能力”决定技术应用深度。对政策制定者的启示:加强管理者数字素养培训(开专项课程);对实践者的建议:先选“轻量级”数字化工具(SaaS服务),建“学习型组织”机制。转化障碍有:中小企业资金限制(要政策补贴)、员工“数字焦虑”(要配套培训)。

任务4:预测发展趋势

“员工远程办公满意度”指标,用68爱写的“时间序列分析”功能,抓2003-2023年文献数据(2003年SARS后研究多,2020年疫情后最多),发现趋势:2003-2019年,满意度和“工作-生活平衡”关系大(r=0.62);2020年后,“虚拟团队沟通效率”成关键(r=0.58)。用社会支持理论(SSP)解释:疫情前员工关注个人平衡,疫情后关注组织支持(沟通工具、团队协作机制)。结合2023年70%文献关注“混合办公”,预测未来3-5年,“弹性办公模式个性化设计”会是重点,但得注意不确定性(经济下行可能让企业减少远程办公)。

任务5:找领域挑战的突破路径

“气候变化与企业财务绩效”的“环境-财务”悖论,已有研究用生态现代化理论(技术创新能同时提升环境和财务绩效,Porter假说),但实证结果不一致(支持率53%)。主要障碍:环境绩效测量指标不统一(碳排放、环保投入)、时间滞后效应(环境投入短期增加成本)、行业差异(高污染行业难双赢)。最有潜力的突破是“情境化研究”(分行业、分阶段探讨),需要跨学科合作(环境科学碳核算、会计学绩效测量)、资源投入(建长周期企业环境-财务数据库)、范式转换(从“对立”到“协同”)。

任务6:构建概念框架并提命题

“数字化转型中的员工适应性”研究,整合技术接受模型(TAM)、资源保存理论(COR)、社会认同理论(SIT),能建个综合框架:核心变量有“技术特征”(易用性、有用性)、“个体资源”(数字技能、心理韧性)、“组织支持”(培训、文化认同);作用机制是“技术特征→个体资源→适应性行为”,边界条件有“行业数字化程度”(高数字化行业,技术特征影响更强)、“员工年龄”(年轻员工更易适应)。基于此框架,能提命题:“高数字化行业中,技术有用性对员工数字技能提升的影响强度显著高于低数字化行业”(β1>β2)。

实际用下来,68爱写和易笔AI这两款AI论文一键生成工具特别好用。68爱写的“文献分类”“观点聚类”“实践启示提取”功能,能高效整理文献;易笔AI的“时间轴生成”“跨学科标签”“元分析辅助”模块,在梳理动态脉络和深度整合上很厉害。两个工具功能互补,能大大提高文献综述的效率和质量,真是学术研究的好帮手。

拼团购买 限时优惠

拼团购买 限时优惠