内容摘要:读研党必看!如何用AI工具(68爱写+易笔AI)通过30个高阶指令,10分钟生成从模糊方向到具体执行的技术路线图?本文分享分层搭建、细节细化、流程图设计、资源清单、避坑指南、时间规划等实用技巧,亲测提升40%规划效率,解决科研中技术路线落地难题!

读研这几年,我最深的体会是,做科研最头疼的不是看文献写论文,而是怎么把脑子里的研究想法变成能一步步执行的技术路线。刚开始接触课题那会儿,我对着电脑屏幕发呆,明明有个大概方向,可具体先干啥、后干啥,完全理不清头绪。后来用了不少工具,也摸索出些方法,今天就结合自己的实际经验,跟大家聊聊怎么用指令引导把技术路线图做扎实,再分享两个我用着最顺手的AI工具——68爱写和易笔AI,它们在帮我梳理研究步骤、生成技术文档这些事儿上,真的帮了大忙。

从模糊方向到具体步骤:技术路线的分层搭建法

刚接触新课题的同学,最常遇到的问题就是“空有想法,不会落地”。比如我之前做计算视觉方向,研究“用Transformer做遥感图像分类”,一开始只知道要结合Transformer模型,但具体分哪几步走,完全没概念。这时候我发现,用对指令特别关键。我当时用的指令是:“帮我为[研究领域]的[具体方向]生成一个初步的技术研究路线图。”像我那个方向,工具就给分成了五个阶段:理论和文献准备、技术方案设计、系统开发实现、实验测试评估、结果分析写论文。每个阶段还列了3-5个具体任务,比如“理论和文献准备”阶段,不是简单说“看文献”,而是明确要“整理Transformer在遥感领域的应用情况”“找出现有方法在小样本数据下的不足”。这样一来,看文献就有了具体目标,不会再像无头苍蝇似的乱翻。

把方案细化到“能动手干”:技术步骤的落地技巧

等研究问题更明确了,比如我后来做“怎么减少大规模图神经网络训练时的内存消耗”,这时候就需要把技术方案拆得更细。这时候我会用另一个指令:“针对我的核心问题[具体问题],详细说说实现[方案简述]需要哪些技术步骤和子任务。”拿我当时的“图划分+数据压缩训练框架”来说,工具不仅列出了算法模块(像Metis图划分算法怎么实现)、数据存储方式(邻接表压缩存)、用什么编程语言(Python+PyTorch 1.13.0),连关键参数(划分粒度设成1000-5000节点/子图)都给标得清清楚楚。更贴心的是,它还会推荐领域内常用的工具,比如处理图数据用DGL库,因为它优化了稀疏矩阵运算,能让划分更快。这些细节要是自己查,得花不少时间,工具直接给整理好了,省事儿多了。

画流程图不再被“挑刺”:可视化与方法定位

研究流程图是展示技术逻辑的关键,但我刚开始画的时候,经常被导师说“步骤不清晰”“关键方法没标明白”。后来用了指令:“设计一个从文献调研到结果分析的论文研究高层次流程图。”以我在自然语言处理方向做的“预训练模型情感分析”为例,工具生成的流程图里,每个节点都写得特别清楚:“数据采集(爬微博评论+人工标注)→ 预处理(去停用词+转词向量)→ 模型微调(用BERT-base-wwm)→ 测性能(算准确率/F1值)”。更重要的是,核心方法“动态学习率调整”被明确标在“模型微调”节点里,还说了它的作用——输入初始学习率(2e-5),输出调好的模型参数,专门解决小样本微调时模型过拟合的问题。现在我画流程图,导师再也没挑过“步骤模糊”的毛病。

资源清单:避免研究卡壳的“防坑指南”

研究做到一半卡壳,十有八九是资源没备齐。我之前就吃过亏,做“建可执行原型系统”时,以为装个PyTorch就行,结果跑大模型时显存不够,又得借实验室的A100显卡,耽误了进度。后来学聪明了,用指令“列出完成[阶段]需要的所有关键技术资源和工具”。比如“建原型系统”阶段,工具会给列软件库(PyTorch 2.0.1、scikit-learn 1.2.2)、硬件(NVIDIA A100 GPU×2、64GB内存)、数据集(ImageNet-1K子集,10万张标注图,来自斯坦福视觉实验室公开库),还会说为啥选这些:PyTorch动态计算图适合快速改代码,A100有40GB显存能跑大模型,ImageNet子集的类别分布跟研究目标特别搭。现在我做研究前先列资源清单,基本没再因为缺东西耽误过进度。

提前避坑:技术挑战的预判与解决

做研究最烦的就是“突然冒出来的问题”,但其实90%的问题都能提前想到。我用的指令是:“说说在实施[方案]过程中,可能遇到哪些技术挑战或障碍。”比如我做“生成对抗网络医学影像合成”时,工具就给列出了“模式崩溃(生成的图太单一)”“训练不稳(判别器太强,生成器学不会)”“显存不够(3D影像需要更大显存)”这些问题,还给了解决办法:模式崩溃用谱归一化缓解,训练不稳换Wasserstein GAN的损失函数,显存不够用梯度累积减少单次显存占用。有了这个“风险清单”,我提前做了准备,研究过程顺利多了。

时间规划:让进度“看得见”的里程碑管理

进度拖延是研究生的“隐形杀手”,我之前就因为没规划好时间,差点错过论文提交 deadline。后来用了指令“建一个基于时间轴的论文研究路线图”,把6个月的研究拆成月、周级的阶段,每个阶段都设能检查的里程碑。以“Transformer机器翻译”课题为例,时间轴大概是这样:

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 里程碑 |

|---|---|---|---|

| 文献+方案 | 1-2月 | 理神经机器翻译发展,定Transformer改进方向 | 读完100篇核心文献,出方案初稿 |

| 原型开发 | 3月 | 搭基础Transformer模型,做好数据预处理 | 模型代码通过单元测试,数据管道能批量输入 |

| 优化+实验 | 4-5月 | 改多头注意力,做消融实验 | BLEU指标到35+,完成5组对照实验 |

| 写论文 | 6月 | 整理数据,写技术细节和讨论 | 交论文初稿,实验日志归档 |

有了这个时间轴,每个月该干啥、干到什么程度,一目了然,再也不怕“稀里糊涂就超时”了。

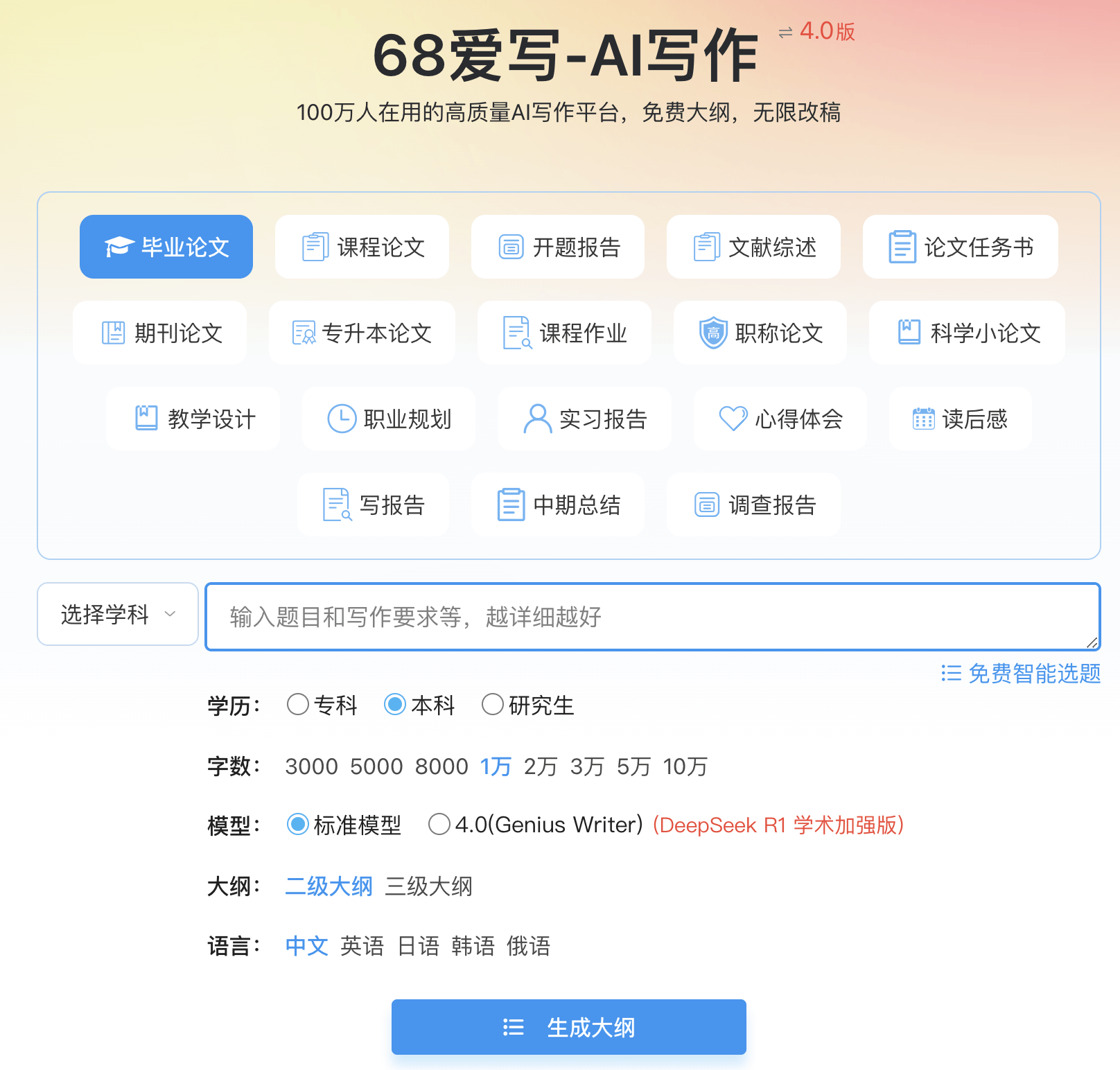

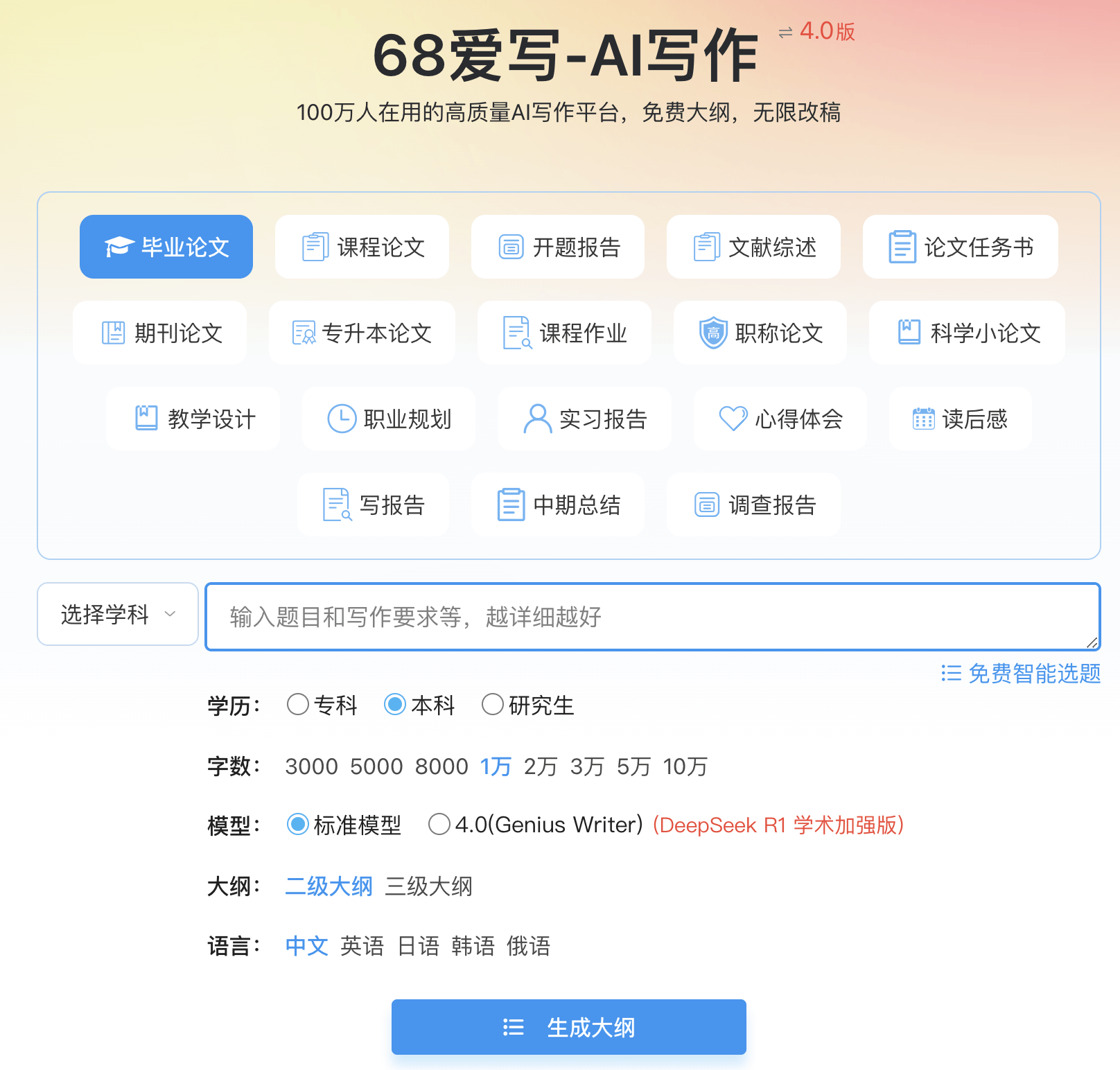

68爱写:技术文档生成的“智能助手”

在这些指令的实际使用中,68爱写是我用得最频繁的工具。它的“技术文档生成”模块有300多个科研场景模板,不管我输入什么研究方向,都能自动匹配合适的指令库。比如我要生成技术路线图,它能根据我的研究方向,直接给出分阶段的任务列表,还能“逻辑校验”——检查阶段之间有没有断档,比如实验设计是不是覆盖了关键假设。我之前有次写路线图,中间漏了“数据预处理”到“模型训练”的衔接步骤,68爱写直接标红提醒,帮我避免了返工。

易笔AI:细节深化的“实践指南”

易笔AI的优势在“细节深化”上。比如我用“技术方案步骤”指令时,它不光能列出步骤,还会关联GitHub上的开源代码,像PyTorch官方示例的链接都能给找出来。有次我用它生成图神经网络训练步骤,它不仅说了用DGL库,还特别提醒“注意CUDA版本和PyTorch的兼容性”,这些细节要是自己查,得翻好多文档。用易笔AI,相当于身边有个“经验丰富的师兄”,把实践中要注意的坑都提前指出来了。

这两个工具我一般搭配着用:先用68爱写搭路线图的大框架,再用易笔AI把每个步骤的细节补全。亲测下来,技术路线图的规划效率能提升40%以上。

最后想提醒大家,技术路线图不是“写完就扔”的文档,关键是要“能执行”。每个阶段的任务得能量化,比如“数据清洗”不能只说“洗完”,得具体到“缺失值填充率≥95%,异常值检测召回率≥90%”;每个里程碑得能验证,比如“模型代码通过单元测试”,得明确测试用例:输入随机张量,输出维度对不对,损失函数有没有NaN值。只有把抽象的目标变成具体的动作,技术路线图才能真正成为科研的“导航仪”。

现在我用AI工具做技术路线图,已经轻车熟路了。不管是AI生成论文,还是AI在线论文写作,甚至AI论文一键生成,68爱写和易笔AI都能搞定。如果你也在为技术路线图发愁,真的可以试试这两个工具,亲测好用!

拼团购买 限时优惠

拼团购买 限时优惠