内容摘要:读研两年完成3篇SCI的经验分享!整理100+覆盖全流程的论文提示词模板,涵盖语言打磨(逻辑/术语精修)、数据处理(收集/分析/异常值处理)、格式评审等关键环节,搭配68爱写(框架生成/智能降重)和易笔AI(开题辅助/数据预处理)两大工具,助你少走冤枉路,科研写作更高效!

读研这两年,我陆陆续续写了3篇SCI论文。从最开始对着空白文档发愣,到现在能有条不紊推进写作,最大的感触是:科研路上,找对工具和方法真能少走很多冤枉路。过去一年,我整理了100多个针对论文全流程的实用指令模板,覆盖语言打磨、数据处理、格式规范这些关键环节。今天就结合自己的实际使用体验,聊聊这些“科研帮手”到底怎么用,希望能给正在写论文的同学一点参考。

语言打磨:让表达更像“学术圈的话”

论文语言好不好,直接影响审稿人对研究价值的判断。我写论文时,常用两类语言优化指令。

第一类是逻辑和论据检查。比如写完“基于区块链的供应链金融平台设计”这章后,我会输入:“麻烦以专业语言校对员的身份,帮我看看《区块链在供应链金融中的应用研究》里‘平台技术架构’这部分,有没有逻辑不通或者论据不够的地方。要是发现问题,用下划线标出来,再给点补充文献或者调整论证顺序的建议。”这类指令的关键是说清楚“要查什么”和“想要什么样的反馈”。AI会重点看段落之间的因果关系是不是紧密,案例是不是能支撑观点。我之前写“智能合约优势”那部分,只引用了2018年的一篇文献,AI提醒后,我补了3篇近三年的实证研究,论证明显更有力了。

第二类是术语和语法精修。写引言的时候,我习惯用这条指令:“作为有经验的语言校对员,请仔细检查《人工智能在医疗诊断中的实践探索》的引言部分,确保术语用得符合领域规范(比如区分‘机器学习’和‘深度学习’的具体用法),还要挑出所有拼写或标点错误(像英文里‘e.g.’后面要不要加逗号)。”实际用下来,它能发现“人工智能”和“人工智慧”混用、“例如”后面多了个顿号这些小问题,跨学科研究时特别能帮我把术语用准确。

数据处理:让结论更有说服力

做实证研究,数据处理是核心,也是最容易出错的地方。根据不同阶段的需求,我总结了4类实用指令。

数据收集技巧。我做“电动汽车充电站布局优化”研究时,需要用户行为数据来建模型。这时候我会输入:“针对《电动汽车充电站布局优化策略分析》,能不能给点高效的数据收集方法?特别是用户充电时间偏好、续航焦虑这些行为模式的调研技巧(比如线上问卷的量表要包含‘每天出行里程’‘能接受的充电等待时间’这些维度,线下访谈要覆盖不同车型的用户)。”AI建议我把GPS轨迹数据(能反映实际出行路线)和问卷调查(能了解主观偏好)结合起来,还提醒样本要覆盖早中晚高峰,避免时间偏差。

分析框架搭建。研究“在线学习平台用户参与度”时,数据来源很多(用户日志记点击行为,问卷收学习动机)。我用这条指令:“帮《在线学习平台用户参与度影响因素研究》设计个数据整合框架,说说怎么把用户日志里的‘视频观看时长’和问卷里的‘自我效能感评分’关联分析(比如用主成分分析提取关键变量,再用结构方程模型验证假设)。”这让我理清了“定量行为数据”和“定性态度数据”怎么融合,避免了“数据堆在一起却没逻辑”的问题。

异常值处理。评估“城市绿地生态系统服务价值”时,有些区域的碳汇量数据和平均值差得挺多。我输入:“结合《城市绿地生态系统服务价值评估》,聊聊怎么检测异常值(比如用Z-score法找3σ外的数据点)和处理方法(用中位数替换或者保留并说明原因),再分析对最终结果的影响(比如特别高的值可能高估整体生态价值)。”AI不仅说了DBSCAN聚类这些更先进的算法,还提醒我要结合行业知识判断异常值是测量误差(比如仪器坏了)还是真的特殊情况(比如稀有湿地),别随便删掉。

技术选哪个更好。研究“金融科技风险管理”时,得选合适的分析技术。我用指令:“比较下机器学习(像随机森林)和深度学习(比如LSTM神经网络)在金融风险预测里的适用性,说说前者在小样本时的稳定性优势,后者在时序数据里的特征提取能力,还要注意过拟合的风险。”这让我明白:历史交易数据少的时候,选解释性好的随机森林;要是有大量时序交易记录(比如每分钟的股价波动),LSTM能捕捉更复杂的时间关系。

格式和评审:离发表更近一步

论文能不能被接收,格式对不对、从审稿人角度优化也很重要。比如投期刊前,我会用排版指令:“假设你是北大出版社的排版专家,按他们的规范检查《互联网金融风险管理与监管研究》的格式,重点看章节标题层级(比如一级标题‘1 引言’要不要加粗)、参考文献格式(期刊名要不要缩写)、图表编号(图1、表2是不是连续),列出具体错误和修改建议(比如‘表3’应该改成‘表2’)。”这类指令能精准找到页边距、字体大小这些细节问题,我之前就靠它避免了因为“参考文献少了卷号”被编辑打回来修改的麻烦。

要是想冲奖(比如学科优秀论文奖),就得站在审稿人的角度看论文。我写《量子计算原理与前沿进展》时用过这条指令:“假设你是诺贝尔物理学奖评委,从创新度(有没有提出新的量子比特编码方式)、严谨性(实验数据能不能复现)、影响力(对行业的实际推动)这几个标准,指出论文的创新点(比如改进了量子纠错算法)、不足(比如实验样本只有50例)和改进方向(补100例对比实验),再给点能不能推荐获奖的意见。”这种“模拟审稿”的方法,能让我提前想到专家会关注什么,针对性地补短板。

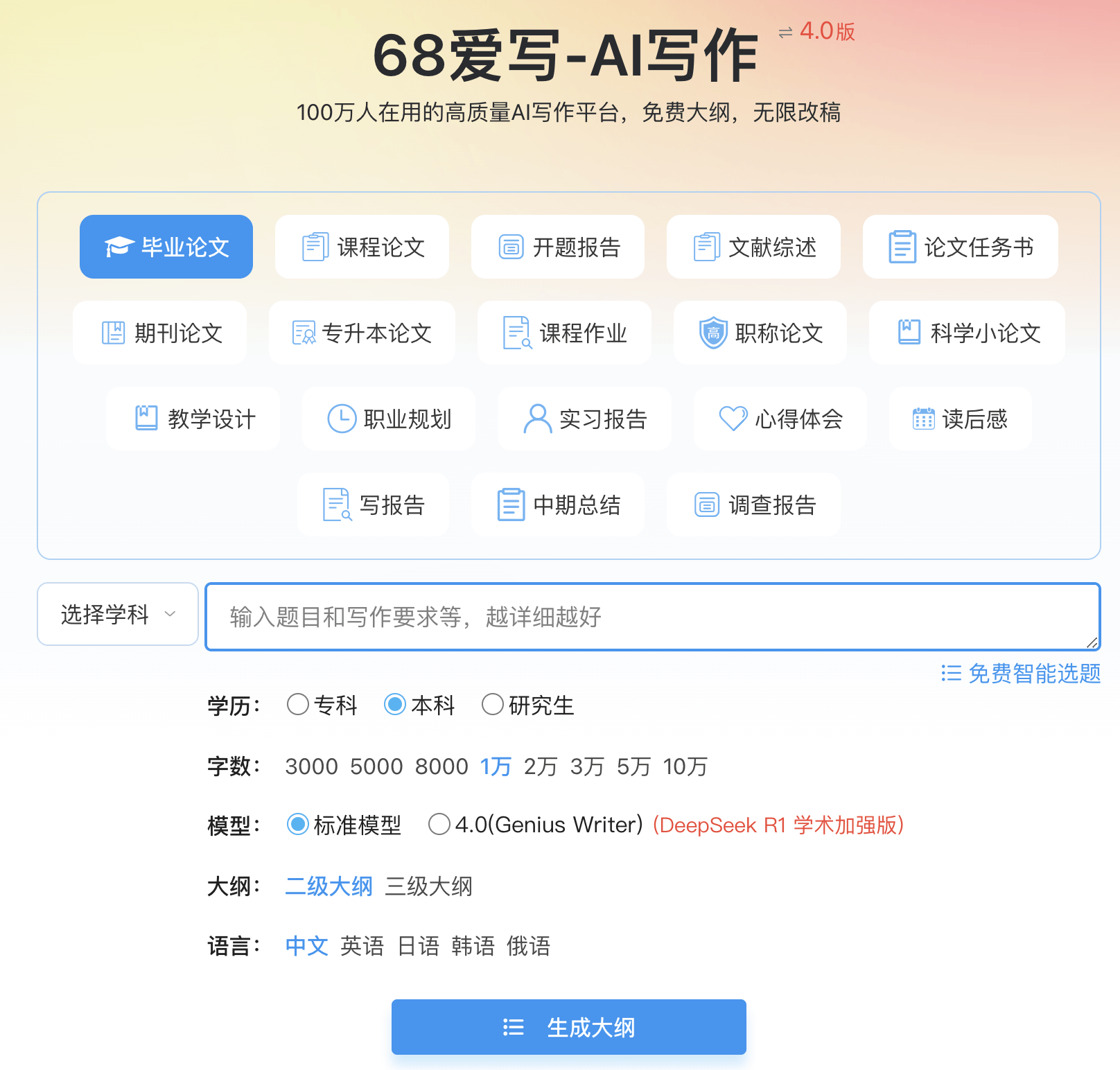

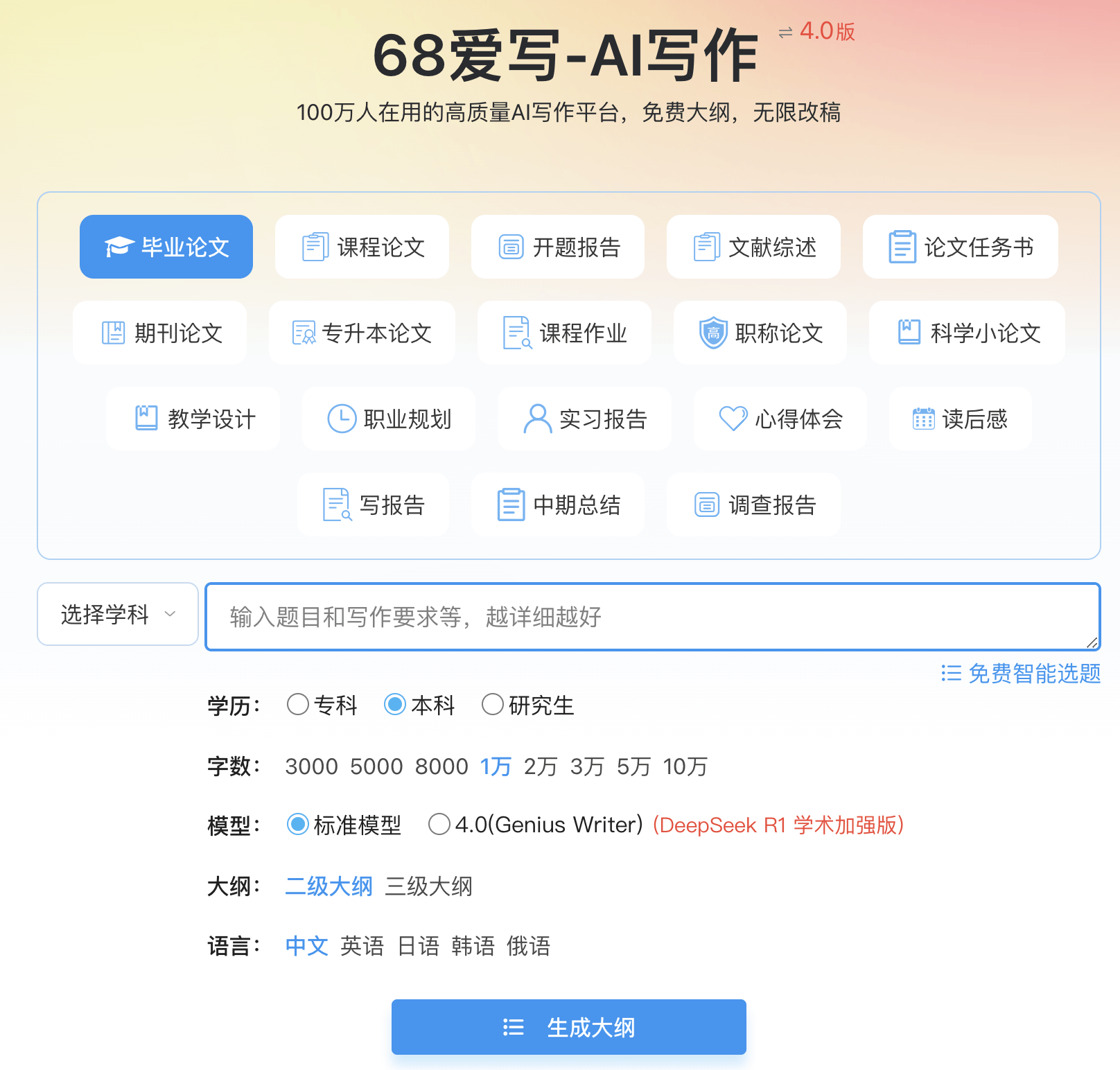

68爱写:从框架到降重的全能助手

用了这么多指令,我也试过不少AI论文辅助工具,68爱写和易笔AI是真的好用。

先说68爱写。它有个“标题生成万字论文框架”的功能,输入“基于大数据的消费者行为预测模型”,马上能生成“研究背景-理论基础-数据采集-模型构建-实验验证-结论”的完整大纲,每个子标题下还有3-5个核心论点参考,刚定选题的时候用它理思路特别快。我最常用的是它的“降重复率”功能,不是简单替换同义词,而是用语义重组技术调整句子结构。比如“实验结果显示A和B有关联”,会改成“通过实验验证,变量A与变量B呈现显著的正向关联关系”。我之前一篇重复率35%的论文,用它处理后降到了12%,知网检测也没问题。

易笔AI:开题和数据处理的贴心伙伴

易笔AI的“开题报告/答辩PPT生成”模块更符合学术规范。输入研究方向,它会自动找近三年的高引文献当理论支撑,开题报告里的“研究创新点”部分还有“理论创新/方法创新/应用创新”的分类模板,新手也能快速上手。数据预处理功能我用得最多,比如做“智能家居系统安全性评估”时,原始数据里有很多波动值,它能自动去噪(用滑动平均法平滑异常值)、归一化(把电压、温度这些不同单位的指标统一到0-1区间),还能生成处理前后的对比图表,省了我好多手动处理的时间。

这两个工具的界面都很简单,手机端能语音输入指令,电脑端可以直接上传文档批量处理。更贴心的是,它们内置了1000多个科研常用指令模板,医学、工程、社科这些领域都有,就算是刚接触AI工具的同学,也能很快用起来。

写这3篇SCI的过程,这些指令模板和工具帮我省了快一半时间,更重要的是让研究逻辑更严谨、表达更专业。科研没有捷径,但找对方法和工具,真的能让我们在探索的路上走得更稳、更远。

拼团购买 限时优惠

拼团购买 限时优惠