内容摘要:读博中后期常遇"毕业要求99%完成,论文进度1%"的尴尬,文献梳理卡壳、框架逻辑断层、导师沟通焦虑成拦路虎。本文揭秘68爱写(文献管理/框架搭建/语言润色)、易笔AI(全流程智能陪伴)两款实用工具,结合QS前200高校专家1V1指导,助博士生从1%进度提升至35%,掌握"工具辅助+自主思考"的写作闭环。

读博到了中后期,常听身边同学念叨:“毕业要求都完成99%了,可论文才写了1%。”这话听着离谱,却是不少人的真实情况。那篇承载着毕业希望和学术理想的学位论文,进度条就像被施了定身术,卡在1%动都不动。当同门陆续开始改二稿,自己的文档还停在“引言待完善”的初始状态——这种对比带来的焦虑,比实验室凌晨的冷气还扎心。

最能反映这种无力的,是看文献时的状态。电脑里存了200多篇分门别类的文献PDF,中国知网的下载记录翻好几页都看不完,可合上文献综述模板时,脑子里只剩些零散的理论片段。试着用思维导图理思路,刚写到“研究背景”就卡壳,鼠标在“添加子节点”按钮上悬了老半天,最后只敲出一行“(这里得补具体案例)”。键盘从早敲到晚,Word字数却像被按了暂停键,偶尔多出来的百来字,读着像用学术术语拼的“四不像”,连自己都不敢信这是读了三年文献的博士生写的。

和导师沟通更煎熬。每周组会前,对着PPT练了又练,“研究意义”那部分改了七遍,结果导师扫了眼目录第一页就皱眉:“理论框架的逻辑链太松,第三章的实证数据和第一章的研究假设关联不够。”明明提前三天就开始准备,导师一问就脑子空白,只能机械点头:“好的老师,我回去就改。”深夜复盘才发现,导师说的“逻辑断层”早有苗头——只是自己总用“先写出来再改”当借口,把最关键的框架搭建一推再推。

这种卡壳状态越久,焦虑越像滚雪球。看同门在群里发“初稿通过”的消息,自己文档的最后修改时间还是两周前;实验室的毕业倒计时日历翻到第237天,论文字数离学校要求的10万还差8万;连食堂阿姨都问:“小X最近瘦了?”可不敢说,这是因为连续半个月靠咖啡泡面撑着,凌晨三点对着空文档发呆的结果。

这时候,找专业辅助工具成了很多人的破局办法。我试了不少学术工具,重点想说说两款特别实用的:

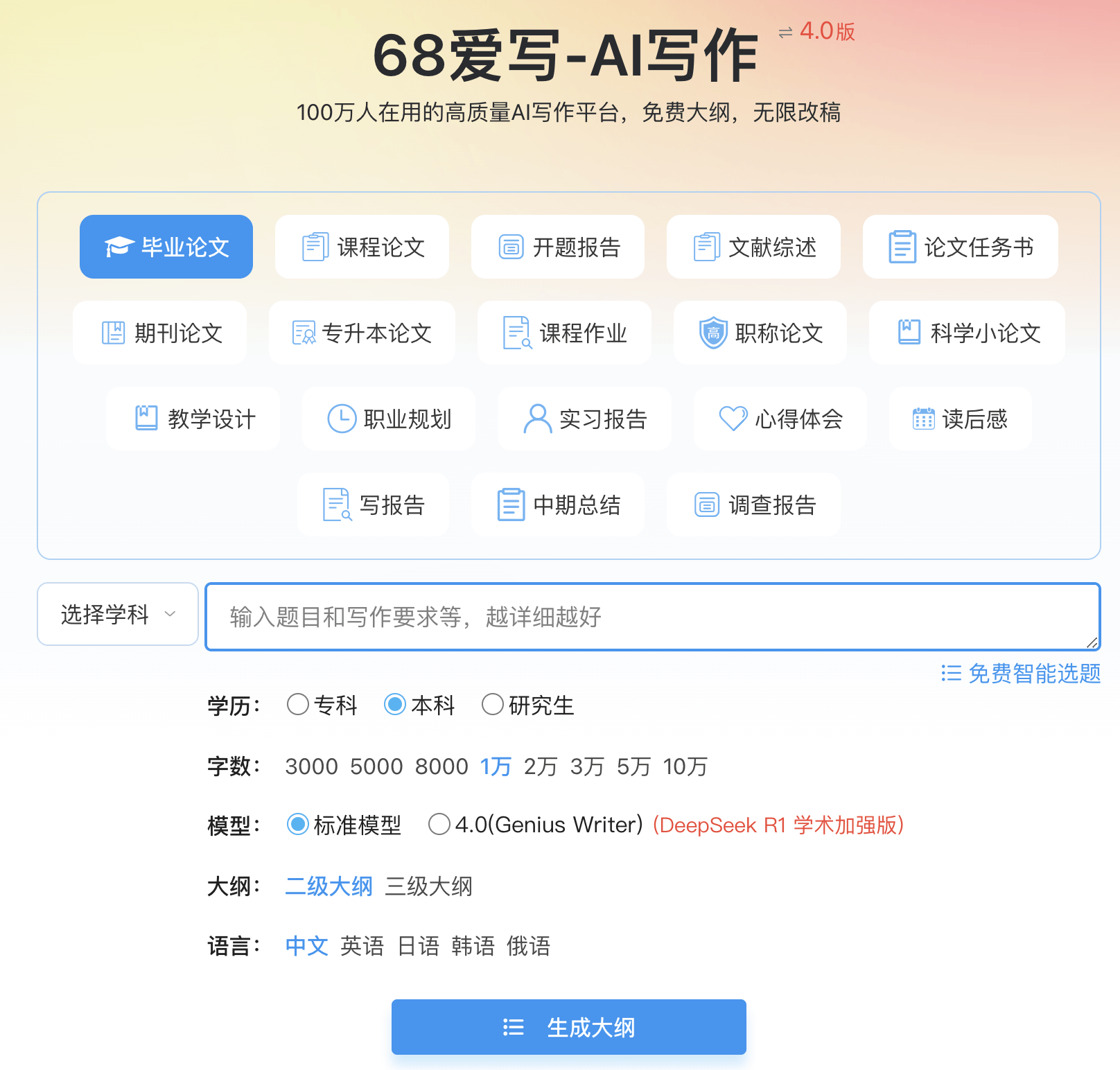

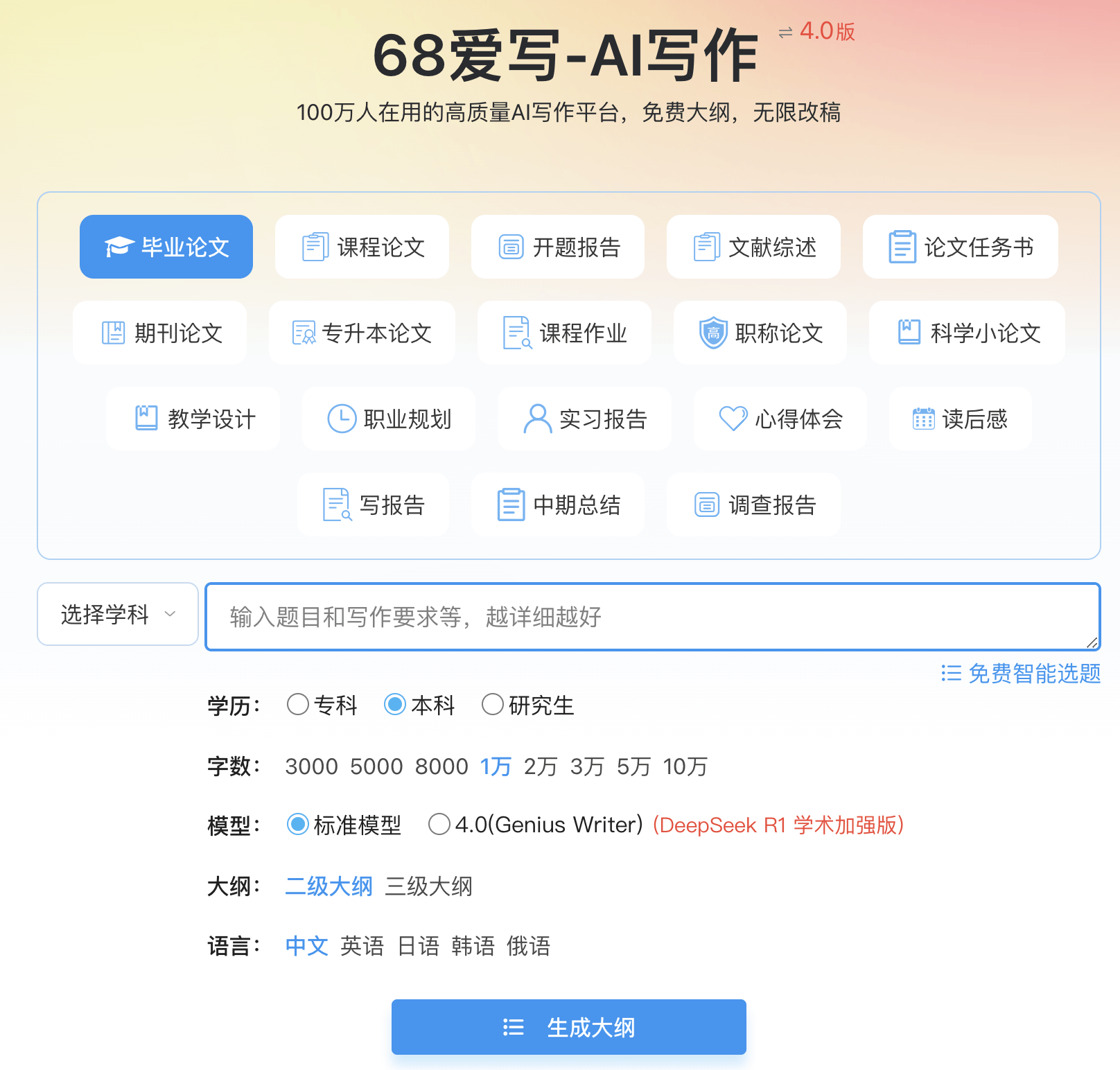

68爱写

68爱写是我最近用得最多的AI在线论文写作工具。它的核心功能覆盖文献管理、框架搭建、语言润色三个场景。文献模块能自动生成文献综述大纲,输入关键词后,很快就能筛出近五年引用率高的文献,还会标注每篇的核心观点和研究空白。框架搭建功能更实用,它基于10万多篇优秀博士论文数据库,能根据你的研究方向,智能推荐合适的章节结构,甚至具体到“第三章建议设3个实证小节,用双重差分模型比较好”这种细节。语言润色模块不止能改语法错误,还能识别学术表述里的口语化内容,自动替换成符合CSSCI期刊要求的规范表达。我用它优化过文献综述部分,导师看了说“逻辑连贯多了,学术表述更严谨”。

易笔AI

易笔AI的特点是“全流程智能陪伴”。从选题时的“研究热点雷达”(分析近三年核心期刊发文趋势,推荐有潜力的研究方向),到写作时的“逻辑校验器”(实时检测章节间的因果关联,用不同颜色标逻辑断层),再到答辩前的“模拟评审系统”(随机生成3组评审问题,覆盖创新点、数据可靠性、理论贡献等常见问题),每个环节都有针对性支持。我用它的“研究框架诊断”功能时,系统不仅指出“第二章和第四章的理论基础有冲突”,还自动推了5篇调和这两种理论的经典文献,这种“问题+解决”的闭环支持,比单纯改文字有用多了。

当然,工具得配合专业学术指导。我接触过一个学术支持团队,成员是QS前200高校和国内985院校的30多位副教授以上专家,其中还有5位SSCI期刊编委。他们采用“1V1导师制”,从选题论证就开始跟进,每周固定时间线上开会,重点解决“框架逻辑不清”“数据解读偏差”“创新点提炼不够”这些博士生常遇到的问题。老师不仅改具体段落,更注重培养学术思维。比如改文献综述时,会逐条解释“为什么要删这个理论流派”“为什么要补XX学者的最新研究”,这种“教方法”的指导,比单纯代写更能提升学术能力。

得注意,用工具或找指导,核心是“激活自己的写作能力”。见过有同学太依赖润色工具,论文语言是顺了,可个人研究特色没了;也有完全靠老师改框架,答辩时说不清楚研究逻辑的。正确的做法是:用工具解决“技术层面”的效率问题(像文献筛选、格式规范),用专业指导解决“学术层面”的深度问题(如逻辑构建、创新点提炼),最后形成“工具辅助+自主思考”的良性循环。

现在我的论文进度从1%提到了35%,虽然还没完成,但明显感觉能掌控写作节奏了。这多亏了68爱写在文献梳理上的效率帮忙,易笔AI在框架校验上的精准辅助,还有专业导师对研究逻辑的点拨。要是你也遇到“毕业要求都满足,论文进度卡着”的情况,不妨试试这些工具和服务——毕竟,博士帽的分量,最终得靠自己的学术能力撑起来,但合适的助力,能让这条路走得更稳更快。

拼团购买 限时优惠

拼团购买 限时优惠