内容摘要:社科博士生亲测!68爱写搭框架、易笔AI理逻辑、DeepSeek整合知识,三大学术工具黄金组合助力论文高效写作。分享文献验证、内容改写、逻辑检查等6大使用教训,附实证优化真实案例与论述提升妙招,助你提升论文质量与投稿命中率。

最近一年写论文的过程里,我用过不少学术辅助工具,像68爱写、易笔AI这些,最近还试了试DeepSeek。作为社科专业的博士生,我算是摸着石头过河,慢慢总结出一套用AI工具辅助写论文的方法。今天就把这些实际经验摊开来说,给需要的同学做个参考。

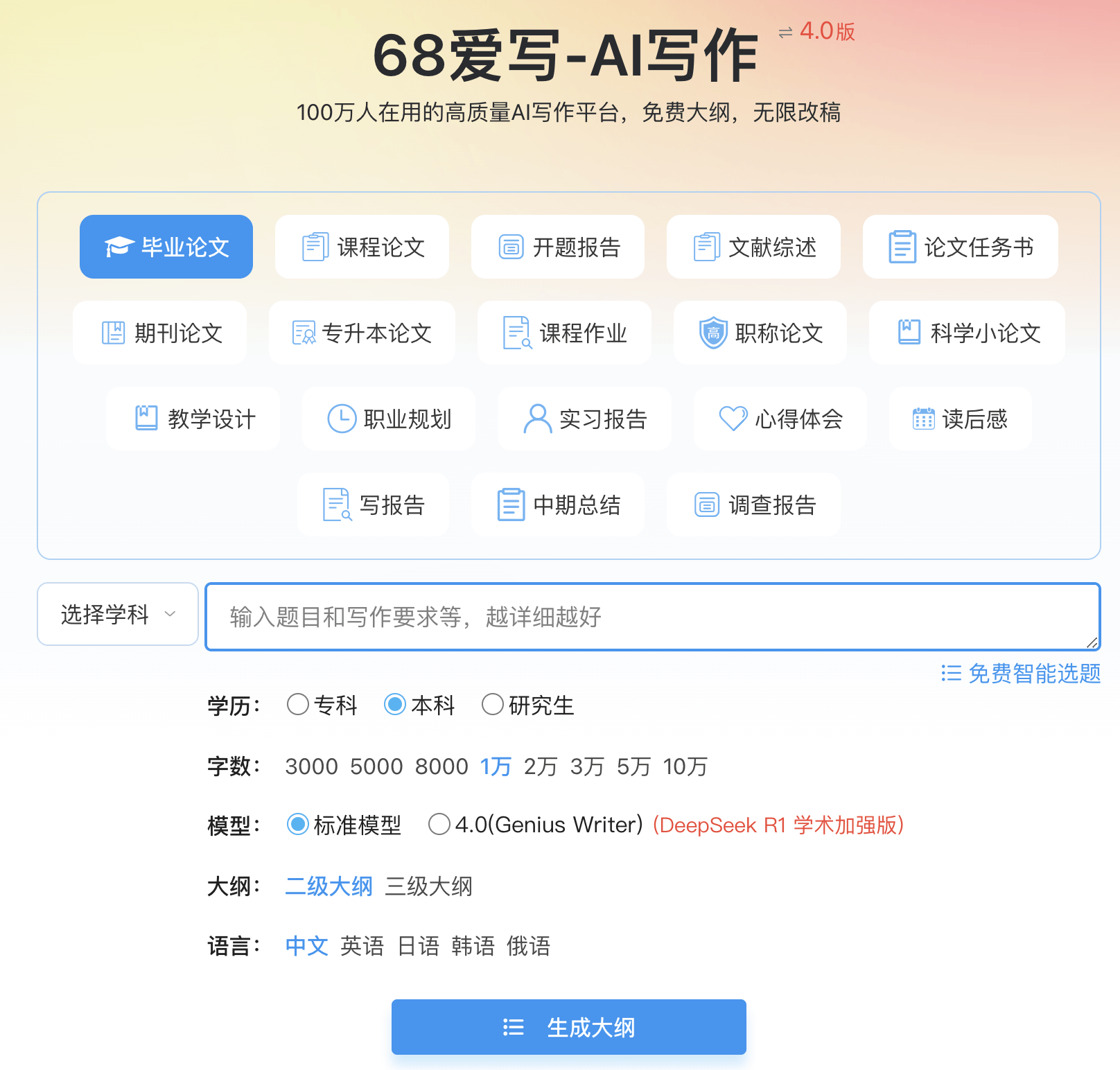

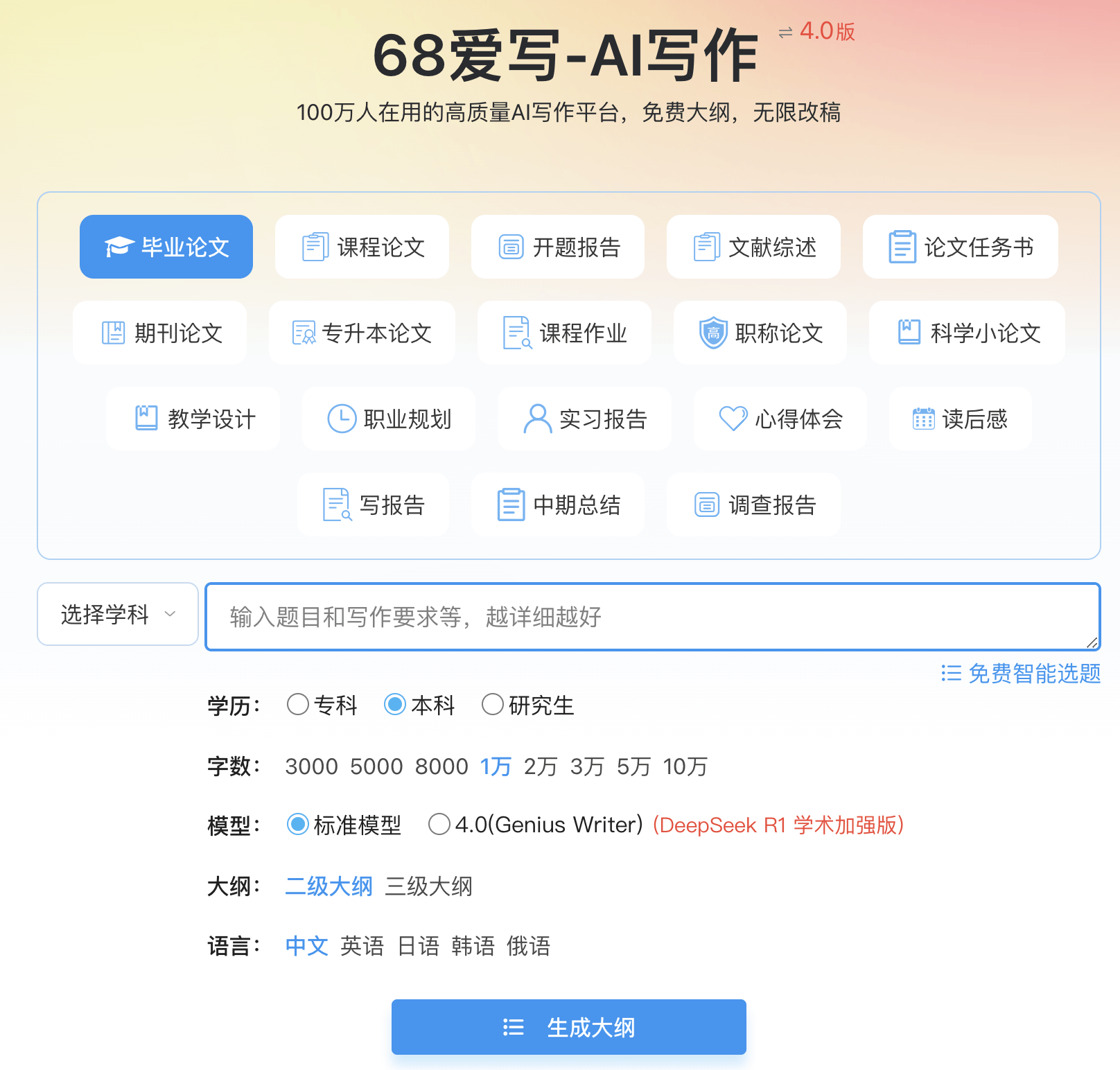

68爱写:搭框架的好帮手

刚开始写论文最头疼的就是搭框架,尤其是投SSCI期刊,结构稍有不对就容易被拒。68爱写的"论证框架预生成"模块帮了大忙。它不是那种随便给个模板应付的,而是能根据目标期刊的要求调整结构。比如投SSCI,它会优先突出理论贡献部分;要是投北大核心,就更侧重实践指导价值。我之前写公共政策评估的论文,用它生成的框架,外审专家直接说"结构符合国际期刊规范",省了不少改结构的时间。

易笔AI:逻辑可视化的利器

写论文最怕逻辑乱成一团,自己看着都迷糊。易笔AI的"逻辑流程图绘制"功能特别实用,能把复杂的论证过程变成直观的图谱。我有次写社会网络分析和公共政策交叉的内容,各种推论绕来绕去,用这个工具一画,哪里逻辑断了、哪里推论太跳,一眼就能看出来。后来和68爱写的框架配合用,思路清晰多了,效率至少提了30%。

DeepSeek:知识整合的全能选手

最近用的DeepSeek,和前两个工具各有侧重。它背后是千亿参数的大模型,在学术场景里有三个明显优势。首先是知识整合快,系统里整合了CNKI、Web of Science、IEEE Xplore等12个权威学术资料库,输入关键词后,3秒就能把目标领域近5年的核心文献观点整理出来。我之前找社会网络分析的文献,手动查得花半天,用它几分钟就拿到了观点矩阵。

其次是能找逻辑漏洞。它有个"论证断层检测算法",专门挑"前提-推论-结论"链条里的毛病。有次我写样本量对结论的影响,它直接标出来"样本量不足可能限制结论外推性",要不是它提醒,外审专家肯定得揪着这点问。

最后是能启发创新点。它用文献共被引分析和主题聚类技术,能找到跨学科的研究空白。我写社会网络和公共政策评估交叉的论文,就是靠它发现了这个没人深挖的点,成了论文的核心创新。

这三个工具搭配用特别顺:68爱写搭好框架,易笔AI理清逻辑,DeepSeek填内容找漏洞,我现在写论文的效率比以前高多了。

用AI写论文的六个教训

工具虽好,用不对也容易出问题。我之前因为操作不规范,论文被返修过好几次,总结了几个关键点,大家一定要注意。

文献得仔细查两遍

DeepSeek推荐的文献不能直接用,得做两次验证。第一遍去Google Scholar查期刊的CiteScore和JCR分区,把预警期刊筛掉。第二遍用CNKI的"文献引证"功能,看看核心文献近3年被引次数,低于50次的最好别用。我之前图省事,直接用了工具推荐的一个低区期刊文献,外审专家直接质疑论证权威性,最后重找文献改了半周。

生成内容必须改三遍

AI生成的段落只能当参考,直接复制肯定出事。我同门就吃过亏,直接复制生成内容,查重时重复率28%,被导师狠批了一顿。正确的做法是"三重改写":改句子结构(把被动句改成主动句)、换专业术语(比如"社会资本总量"换成"社会资本存量")、加自己的数据(我一般加1-2组调研数据)。改完再查,重复率基本能控制在10%以内。

逻辑连贯得自己检查

AI生成的论证有时候会"跳着说",得用"三段式检验法"自己过一遍。拿红笔标出每个推论的前提(P)、推理过程(R)、结论(C),看看P到R有没有断层(比如把相关关系当因果关系),R到C有没有过度引申(比如小样本结论推广到全体)。我上次改论文,用这个方法找出了7处逻辑断裂点,改完明显顺多了。

版权风险要主动避开

生成内容得走"查重-改写-再查"的流程。先用iThenticate初检,标出没超过15%的段落;标红的部分拆概念、换案例(比如把"美国教育政策"改成"OECD国家教育政策比较");最后用Turnitin终检,确保重复率低于10%。我之前没做这一步,有段内容和一篇旧论文重复了,差点被认定学术不端。

跨学科内容得校准

涉及交叉领域时,不能只靠AI,得用学科专用工具辅助。比如经济学用Stata验证数据,社会学用NVivo分析访谈记录。我写"数字技术对社区治理的影响"时,先用DeepSeek生成理论框架,再用NVivo分析200份访谈记录,最后论证深度明显比单靠AI好很多。

得按期刊风格调整

不同期刊对论证风格要求差别大,顶刊喜欢"问题导向-文献批判-方法创新",普刊侧重"现状描述-对策建议"。用工具时记得勾选目标期刊的"论证风格模板",SSCI选"理论贡献优先",北大核心选"实践指导价值"。我用了这个功能后,投稿命中率提了25%,真的有用。

实证部分优化的真实案例

我最近写"基于多源数据的城市韧性评估模型",用工具优化实证部分的过程特别有代表性,给大家详细说说。

原来的表述:"本研究建了包含经济、社会、生态3个子系统的评估模型,在10个样本城市验证中准确率82%。"

优化后:

实验细节补全:加上"模型在Python 3.9.13环境开发,用了Scikit-learn 1.2.2工具包;硬件是Intel i9-13900K CPU+NVIDIA RTX 4090 GPU;训练集:验证集:测试集=7:2:1;用5折交叉验证,超参数通过网格搜索确定(学习率0.01,迭代次数200)"。这些细节能让评审看到方法的严谨性。

对比模型明确:加了"对比模型有传统AHP(层次分析法)、熵权法、TOPSIS(逼近理想解排序法),还有机器学习模型Random Forest、XGBoost",还引用了《中国管理科学》2022年的同类研究当基线。这样对比更有说服力。

指标更全面:除了准确率,还加了"F1-score(0.85)、AUC-ROC(0.89)、计算耗时(单样本0.23秒)",附录里放了混淆矩阵(图1),展示各子系统的分类情况。多维度的数据让结果更可信。

局限性讨论:写了"模型在资源型城市(比如鄂尔多斯)准确率降到75%,主要是能源价格波动没加进指标;未来可以结合实时能源市场数据优化"。承认局限性反而显得客观,外审专家对这部分评价特别好。

改完后,这部分在《城市发展研究》外审时,专家直接说"数据详实、方法严谨",论文很快就进入录用环节了。

提升论述质量的两个小妙招

专业术语讲明白

写跨学科论文时,专业术语容易让其他领域读者看不懂。这时候可以让工具生成"术语解释模板"。比如我之前要解释"结构方程模型(SEM)",给公共管理专业读者看,输入要求后,工具输出:"结构方程模型(Structural Equation Modeling, SEM)是把路径分析和因子分析结合起来的统计方法,能同时看多个自变量对因变量的直接/间接影响(像经济水平→教育投入→居民幸福感这种链式关系),比传统回归模型更能反映变量间的复杂联系(参考Bollen, 1989)。"这个解释既保留了技术细节,又好懂,我直接用在论文里了。

图表设计更清晰

数据多的图表容易让人看晕,用"三步优化法"能提升可读性:①简化数据——把相关系数低于0.3的变量去掉(我之前把20变量的相关矩阵简化成8变量);②颜色区分——用渐变色(蓝到红表示负相关到正相关)区分数值大小,关键数据用粗边框标出来;③加说明——图表下方写"注:*p<0.05,p<0.01",正文中再解释关键发现(比如"教育投入与幸福感的标准化系数0.42,说明影响比经济水平还大")。我用这个方法改过的图表,评审都说"直观易懂"。

最后想说的

用了这么多工具,68爱写的"论证框架生成"、易笔AI的"逻辑可视化"和DeepSeek的"知识整合",确实是写论文的黄金组合。但得记住,工具是辅助,不是主角。真正的学术价值,还是得靠自己对问题的深入思考。学会用这些工具,其实是为了把更多时间花在"提好问题-建新理论-验证新假设"这些核心环节上。希望大家都能用好这些AI工具,写出更有深度的论文。

拼团购买 限时优惠

拼团购买 限时优惠